在苦难中锻造生命的硬度

“人的一生应当这样度过:当回忆往事时,他不会因虚度年华而悔恨,也不会因碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。’”每当读到《钢铁是怎样炼成的》中的这段文字,总有一股热流从心底涌起——它不是空洞的口号,而是主人公保尔·柯察金用一生践行的誓言,更是一部写给每个普通人的“成长锻造手册”。

这本书的作者尼古拉·奥斯特洛夫斯基,本身就有着与保尔相似的人生轨迹:他16岁参加革命,在战争中身负重伤,23岁双目失明、全身瘫痪,却凭着惊人的毅力,用硬纸板夹着钢笔写作,历时三年完成这部自传体小说。这份“把苦难活成铠甲”的经历,让书中的每一个情节都充满真实的力量,没有刻意的煽情,却比任何虚构故事都更能打动人心。

故事里的保尔,并非天生的“英雄”。少年时的他,也曾因为神父的刁难而愤怒地撒掉面粉,因为生活的窘迫而迷茫;加入革命队伍后,他更要面对常人难以想象的考验:在零下几十度的寒冬里,他和战友们踩着积雪、啃着黑面包,徒手修建铁路,冻裂的双手沾着泥浆仍不肯停下;在战场上,他被炮弹炸伤,头部重伤昏迷,醒来后第一句话却问“队伍还在前进吗”;即便后来全身瘫痪、卧床不起,他也没有向命运妥协,而是拿起笔杆当“武器”,在黑暗中口述出自己的故事,用文字继续为理想战斗。保尔的“钢铁意志”,从来不是一蹴而就的——它是在战火的洗礼中、在病痛的折磨里、在一次次“想放弃却又咬牙坚持”的瞬间,一点点淬炼出来的。就像铁矿石要经过高温冶炼、反复捶打才能变成坚硬的钢铁,他的生命也在苦难的“熔炉”里,褪去了脆弱的外壳,长出了坚韧的筋骨。

在今天这个没有硝烟的时代,我们或许不用像保尔那样面对生死考验,但生活中的“难题”从未缺席:是考试失利后的自我怀疑,是坚持爱好时遇到的挫折,是为了目标需要付出的漫长等待。而《钢铁是怎样炼成的》最动人的地方,就在于它告诉我们:“强大”从来不是不害怕、不脆弱,而是即便害怕,也愿意迈出一步;即便痛苦,也不肯轻易认输。保尔也曾在病床上痛哭过,也曾对未来感到迷茫,但他始终没有放弃“好好活着”的信念——活着不是苟且度日,而是要让生命有意义、有重量。

这本书就像一位沉默的导师,它不会直接告诉你“该怎么做”,却会通过保尔的故事,让你在迷茫时看清方向,在退缩时鼓起勇气。当你觉得学习太累、坚持不下去时,想想保尔在雪地里筑路的身影,就会明白“坚持”从来不是一句空话;当你因为一点小事就抱怨命运不公时,看看保尔即便失去光明,也能“用心灵照亮前路”,就会懂得“困境”其实是成长的另一种馈赠。

读《钢铁是怎样炼成的》,读的不仅是一个人的故事,更是一种生命的态度——它让我们相信,每个人都可以成为自己生命里的“炼钢人”,用信念做火,用坚持做锤,把生活中的苦难,都锻造成属于自己的“钢铁铠甲”。这样一本能穿越时光、给予人力量的书,值得每一个正在成长的我们细细品读。

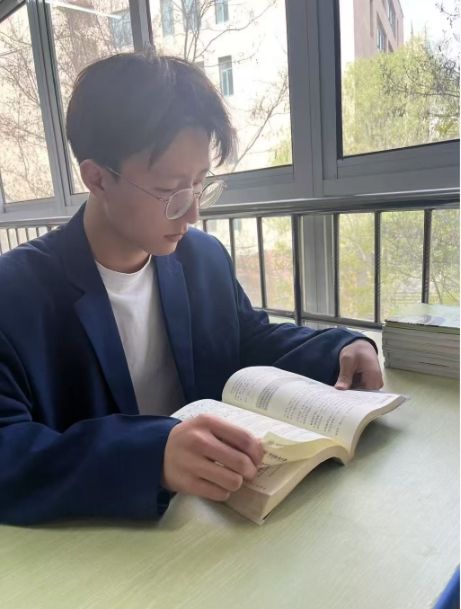

撰稿 | 韩佳辉(2320烹饪班)

初审 | 陆敬龙

终审 | 杨新潮

编辑 | 王淑萍

护理专业

护理专业  多媒体制作

多媒体制作  铁路工程测量

铁路工程测量  新能源汽车技术专业

新能源汽车技术专业  铁道类专业专题

铁道类专业专题  幼儿教育专业

幼儿教育专业